尾崎豊を聴きながら

2008年11月19日 00:03:39

稽古場には、いつも音楽が流れている。

劇中に使用する楽曲はもちろん、アップの時間にも常に流れている。

稽古場に持ち込むこのマシンに入っている音楽がランダムに流れている。

それは、

80年代のポップスであったり、

プログレであったり、

クラッシックであったり、

諷花であったり、

演歌であったり、

へヴィメタルであったり、

自分のマシンなのだから、自分の好きな音楽が入っている。

何千曲も入っている。それらがランダムに流れる。

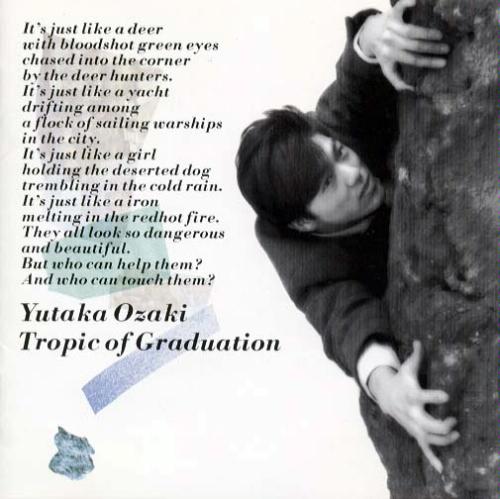

尾崎豊がかかることもある。

尾崎が流れると、磯崎いなほと目を合わせる。

「年をとって、尾崎の良さをあらためて知った」彼女は言った。

自分もそう思う。

先日流れたのは、『シェリー』

『シェリー』を聴くと涙が出るな、と思っているところに、

磯崎いなほが、口に出してそう言った。

ぼくは、脚本を書いてきた。

たくさんの脚本を書いてきた。

大半のそれは、上演されてきたけれども、未だ舞台にかかっていない作品もある。

何本の脚本を書いてきたのだろう。

『シェリー、俺は転がり続けてこんなところにたどりついた』

尾崎が歌う。そうなんだ。本とにそうなんだ。

転がり続けて、転び続けて、こんなところに、居る。

先日の通しを見て、劇団再生の目の前に高い高い山があることを知り、

芸術の果てしない荒野を知り、

あらためて、自分が書いたこの脚本を読み直した。

自分が書いているにも関わらず、新しい発見がいくつもあった。

そして、苦しみぬいて書いたラストシーン。

その苦しみぬいた数日を思い出した。

何故書けなかったのか。

何故書けたのか。

脚本を書くとは、何か。

あの通し稽古を見て、その問いを突きつけられた気がした。

なんで脚本を書いてるんですか。

自身に何度も問うてきた問いを、外部から、それも形而上の果てから突きつけられた気がした。

そして、考えていた。

考えるまでもなく、答えは、あった。

随分前から、答えはあった。

ぼくは、告白したかったんだ。

『俺は焦りすぎたのか むやみに何もかも捨てちまったけれど』

この年になってようやく、むやみにという意味が分かった。

焦るという意味が分かった。何もかもという意味が分かった。捨てるということが分かった。

そう、ぼくは告白するために脚本を書いてきた。

『見知らぬところで 人に出会ったら どうすりゃいいかい』

尾崎は歌う。この歌を、ぼくは完全に形而下に聴いてきた。そうではなかった。

見知らぬところ、そう、ぼくがいつも迷子になるそこだ。

人に出会ったら、そう、その恐怖に凍りつく。

ほんとにどうすりゃいいんだ、と思う。

イワンは『一切は許されている』と叫んだ。その一切とは何を指すのか。

太宰は「自分」に『一切は過ぎていきます』と言わせた。その一切とは何を指しているのか。

ドストエフスキーは、何を許そうとしたのか。

太宰は過ぎていくそれに何を見たのか。

一切は、

一切は、

ぼくは、これまで一度も観客の目線で脚本を書いたことはない。

ただの一度も僕自身の目線以外で書いたことはない。

未だに「書く」ということが、どういうことなのかわからない。

わからないまま、僕自身の目線で書いてきた。

今、稽古場で稽古が重ねられている「スーザンナ・マルガレータ・ブラント」

ぼくは、全てを告白したいと思ってきた。

ぼくの告白なのだから、僕自身の目線以外が介入するはずがなかったんだ。

ぼくの脚本は、告白だ。

ぼくは、脚本という文学の力を借りて、ぼくの罪を告白した。

ぼくは、ぼくの恋を告白した。

ぼくの、これまで悪事を告白した。

恋を告白するその代償に悪意を告白した。

尾崎が死んで、15年が過ぎた。

今でも、彼の歌を口ずさむ。

そう、苦しんで苦しんで死なねばならない。

楽に大往生なんかできるはずがない。

その助走をためらいもなく、告白している。

苦しまなければならない。